충남 부여군 외산면 만수리무량사

위 치 : 충남 부여군 외산면 만수산

문화재 :무량사5층석탑(보물제185호), 무량사 석등(보물제233호)

무량사극락전(보물제356호)

옛날의 문헌에는 홍산 무량사로 불리워졌으나 지금은 외산면이 부여군으로 통합 편입되어 외산 무량사이다.

만수리는 표고 575m의 성주산(聖住山)의 한 지맥인 만수산 내곡에 있는 동리로서 울창한 삼림이 무량사를 감싸고 있다.

이 절은 마곡사의 말사인데 신라때 범일국사(梵一國師)가 창건하였다고 전하나, 사원의 방향, 위치, 와당, 석조유물 등을 감안하여 보면 고려 초기의 사원으로 추정된다.

조선초의 불교 사찰은 선(禪)과 교(敎)의 둘로 나누고 사찰을 정비할 적에도 이 무량사만은 정비 대상에서 제외되었듯이 창건이래 법등(法燈)이 끊이지 않았던 유서 깊은 절로써 임진왜란 때에는 그 화가 이곳에까지 미쳐 완전히 불타 없어지게 되었다가 그후 인조때 재건되었는데, 인조(仁祖) 14년(서기 1636년)에 만든 범종(梵鍾)과 불화(佛畵)가 있다. 지금의 건물 극락전(極樂殿 보물 제 356호)도 바로 이때에 개창(改創)된 듯 하며 전면 5칸, 측면 3칸의 2층 건물로 우리나라 불교 건축연구에 귀중한 자료가 된다.

무량사에는 무량사 5층석탑, 석등, 당간지주, 괘불(掛佛)등 문화재급 유물이 많이 소장되어 있다.

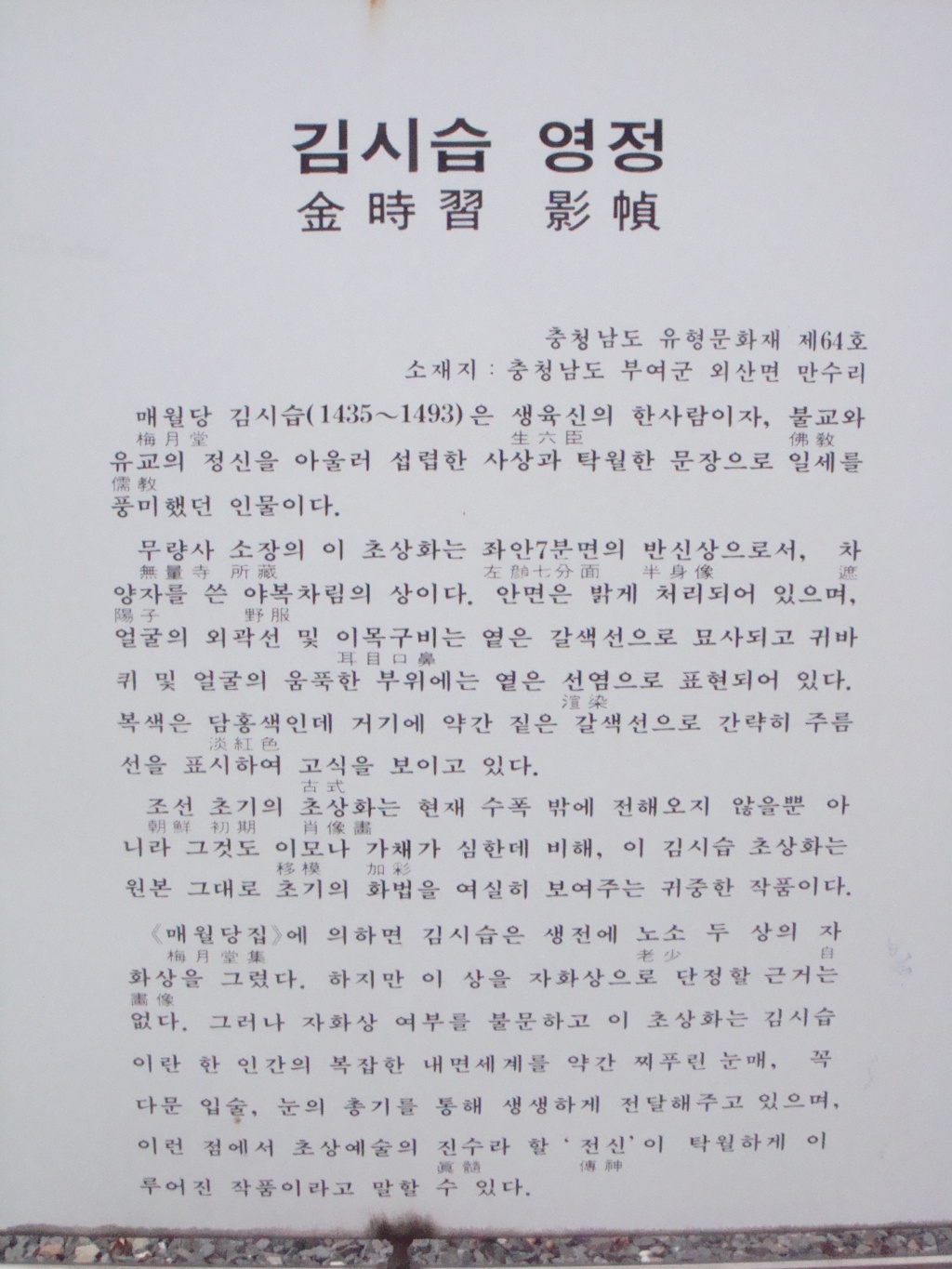

조선 세조때 생육신의 한 분인 매월당 김시습이 생을 마감한 장소가 바로 만수산 무량사입니다.

당시 김시습이 생을 마감하기 위한 장소로 무량사를 선택할 이유에 대해 이렇게 이야기 하였습니다. “험하고 외진 곳이기 때문에 백 년이 지나도 나를 귀찮게 할 관리 하나 없을 것이다” 김시습은 수양대군이 단종을 폐위하고 왕위에 올랐다는 소식을 접하고 세상을 비관하여 책을 불사르고 스님이 되어 유랑생활을 하다가 말년에 무량사에 들어와 59세 때 입적하였습니다.

무량사 어떤 산사이었기에 김시습이 이곳을 선택하였을까요. 무량사는 영원한 생명을 누릴 수 있는 극락세계입니다. 무량사는 태어나면 죽음을 맞이하는 중생세계가 아닙니다. 권력과 재물에 탐을 내어 질서와 윤리를 파괴하는 사회가 아니며, 번뇌와 갈등으로 고민하는 세계도 아니며, 어리석은 판단으로 남에게 피해를 주는 세계도 아닙니다. 밝은 지혜로서 인간들에게 광명과 아름다움을 주는 깨달음의 세계입니다.

김시습은 생을 마감하기 위해 무량사에 온 것이 아닙니다. 새로운 삶을 시작하기 위해 찾은 것입니다. 세속의 모든 것을 정리하여 마지막 남은 육신의 찌꺼기를 버리고, 아름다운 세상 지혜로운 세계에서 영원한 삶을 누리기 위해 무량사에서 다시 태어난 것입니다.

무량사는 김시습의 흔적이 살아있는 도량입니다. 김시습이 무량사에 남긴 흔적이 과연 무엇일까요. 경내에는 김시습의 영정과 부도만 남아있을 뿐입니다. 그러나 김시습이 남긴 것은 영겁을 삶을 살기 위해 무량사를 찾았다는 사실입니다. 그 사실이 우리들로 하여금 김시습을 영원히 가슴속에 간직하게 만들고 있는 것입니다.

무량사에서 우리들은 눈에 보이는 김시습의 흔적만을 보지 말고, 보이지 않는 진리와 함께 하시기 바랍니다.

관람포인트

1) 만수산 무량사는 극락세계를 의미하는 곳입니다. 극락세계를 느껴보시기 바랍니다.

2) 김시습의 영정과 부도 있는 도량인 만큼 꼭 확인하시고 김시습이 왜 이곳에서 생을 마감했는가를 생각해봅시다.

3) 2층의 극락적은 매우 장엄하면서도 아름다운 건축입니다. 앞의 5층 석탑과 석등도 전형의 미를 보여주고 있습니다.

4) 극락전 앞 300년이 넘은 느티나무와 허리 굽은 반송, 꼿꼿한 편백나무도 있습니다. 사진하나 찍어두면 좋은 풍경사진이 될 것입니다.

5) 만수산 숲길은 참배길입니다. 이 길에는 야생 조수들이 많이 있습니다. 만수산 자연휴양림도 함께 둘러보십시오.

무량사5층석탑(보물제185호)

무량사 극락전 앞에 있는 석탑이다. 단층기단위에 건립된 5층 석탑으로 기본적인 조탑형식(造塔形式)은 통일신라시대의 수법을 따르고 있으나 옥개석(屋蓋石) 하면의 낙수기법은 고려시대의 모습을 보이고 있다. 지대석(地臺石)은 모두 12개의 판석(板石)으로 이루어져 있는데 한변의 길이가 4.5m이다. 그 위에 큰 '몰딩'기법이 가미된 면석받침을 얹었는데 모두 8개로 이루어져 있다. 기단면석은 좌우에 우주석(隅柱石)을 세우고 중앙에탱주(撑柱)를 배치하였으며 양쪽에는 면석을 끼웠는데 모두 별석(別石)으로 사용하였다. 8개의 판석으로 된 갑석(甲石)과 그 아래 '몰딩'기법의 커다란 부선(副線)이 이 탑의 가장 두드러진 특징이라 할 수 있다. 탑신부에는 옥개석과 옥개받침이 각각 별석으로 되어 (周綠)에 낙수 홈을 돌려 팠다. 옥개석은 모두 4개의 얇고 넓은 판석으로 조립하였는데 전각(轉角)에는 약간의 반전이 있다. 초층탑신에는 우주석과 면석을 각각 다른 돌로 축조하였으나 5층에서는 탑신이 단일석(單一石)으로 되어 있다. 옥개석 받침도 모두 3단으로 5층이 2개로 된 것 외에는 모두 4개의 돌로 되어 있다. 상륜부(相輪部)는 노반(露盤), 복발(覆鉢), 앙화(仰花)를 갖추었다. 이층 이상의 탑신 높이가 현저히 낮아져서 매우 안정감이 있으며 기단부가 크고 옥개석이 넓어 장중한 느낌을 준다. 전체적인 모습은 정림사지탑과 일견 비슷한 탑으로 이른바 백제계통의 석탑이다. 이같은 석탑은 정림사지 석탑을 그 조형(祖型)으로 한 것으로 지방적 특색을 나나낸 것이라고 보겠다. 1971년 도괴위험(倒壞危險)을 미연에 방지하기 위해서 해체 수리하는 과정에 초층 탑신에서

무량사 극락전 앞에 있는 석탑이다. 단층기단위에 건립된 5층 석탑으로 기본적인 조탑형식(造塔形式)은 통일신라시대의 수법을 따르고 있으나 옥개석(屋蓋石) 하면의 낙수기법은 고려시대의 모습을 보이고 있다. 지대석(地臺石)은 모두 12개의 판석(板石)으로 이루어져 있는데 한변의 길이가 4.5m이다. 그 위에 큰 '몰딩'기법이 가미된 면석받침을 얹었는데 모두 8개로 이루어져 있다. 기단면석은 좌우에 우주석(隅柱石)을 세우고 중앙에탱주(撑柱)를 배치하였으며 양쪽에는 면석을 끼웠는데 모두 별석(別石)으로 사용하였다. 8개의 판석으로 된 갑석(甲石)과 그 아래 '몰딩'기법의 커다란 부선(副線)이 이 탑의 가장 두드러진 특징이라 할 수 있다. 탑신부에는 옥개석과 옥개받침이 각각 별석으로 되어 (周綠)에 낙수 홈을 돌려 팠다. 옥개석은 모두 4개의 얇고 넓은 판석으로 조립하였는데 전각(轉角)에는 약간의 반전이 있다. 초층탑신에는 우주석과 면석을 각각 다른 돌로 축조하였으나 5층에서는 탑신이 단일석(單一石)으로 되어 있다. 옥개석 받침도 모두 3단으로 5층이 2개로 된 것 외에는 모두 4개의 돌로 되어 있다. 상륜부(相輪部)는 노반(露盤), 복발(覆鉢), 앙화(仰花)를 갖추었다. 이층 이상의 탑신 높이가 현저히 낮아져서 매우 안정감이 있으며 기단부가 크고 옥개석이 넓어 장중한 느낌을 준다. 전체적인 모습은 정림사지탑과 일견 비슷한 탑으로 이른바 백제계통의 석탑이다. 이같은 석탑은 정림사지 석탑을 그 조형(祖型)으로 한 것으로 지방적 특색을 나나낸 것이라고 보겠다. 1971년 도괴위험(倒壞危險)을 미연에 방지하기 위해서 해체 수리하는 과정에 초층 탑신에서

금동제 3존불상, 3층 탑신내에서 금동제 보살상 1구, 5층 탑신의 사리공(舍利孔)에서 사리구(舍利具) 일괄(一括)이 출토되었다.

무량사 석등(보물제233호)

이 석등은 무량사의 본전인 극락전의 정면 즉 5층석탑의 앞에 위치하고 있는데 고려 초기의 작품으로 보아지며, 현재 보물 233호로 지정되어 있다. 석등의 구조를 보면 기층부는 4각으로 상항의 2단으로 구성되어 있다. 지대석을 겸하고 있는 기단 하석은 4매의 화강암재로 하단의 면석을 함께 초출하여 올리고 있는데 면석받침과 4면에 안상이 조각되어 있기도 하다. 갑석은 별다른 장식없이 장방형 판석 2매를 결구하여 방형으로 꾸며 올렸다. 석등의 하대석은 복판 8엽의 연화문을 복연(伏蓮)으로 조각하였는데 하면은 8각형이고, 이대석상에 올린 등주는 8각기둥이지만 아무런 장식이 없다. 상대석은 8엽 연화문을 앙연(仰蓮)으로 꾸몄으며 그 위의화개석도 8각의 형태로 각의 너비가 화창이 있는 곳에 화창이 있는 곳보다 넓게 꾸미고 있으며, 특히 화창의 선에는 문틀형태가 있고, 문틀형태를 고정하였던 못구멍이 남아 있다. 옥개(屋蓋)의 형태는 8모지붕의 형태인데 아래 부분에는 넓은 괴임의 형태를 얕게 조출하고 있으며, 처마의 주연에는 돌대가 새겨져 있다. 또한 8각의 전각(轉角)은 반전이 뚜렷하게 나타나면서 낙수면의 합각이 매우 뚜렷하다. 이 석등은 전체적으로 균형이 있고 짜임새가 돋보이면서 소박, 단아한 느낌을 준다. 이 석등은 1971년에 수리가 이루어졌는데 동경모양의 청동판 2개가 지대석 아래에서 나왔다.

이 석등은 무량사의 본전인 극락전의 정면 즉 5층석탑의 앞에 위치하고 있는데 고려 초기의 작품으로 보아지며, 현재 보물 233호로 지정되어 있다. 석등의 구조를 보면 기층부는 4각으로 상항의 2단으로 구성되어 있다. 지대석을 겸하고 있는 기단 하석은 4매의 화강암재로 하단의 면석을 함께 초출하여 올리고 있는데 면석받침과 4면에 안상이 조각되어 있기도 하다. 갑석은 별다른 장식없이 장방형 판석 2매를 결구하여 방형으로 꾸며 올렸다. 석등의 하대석은 복판 8엽의 연화문을 복연(伏蓮)으로 조각하였는데 하면은 8각형이고, 이대석상에 올린 등주는 8각기둥이지만 아무런 장식이 없다. 상대석은 8엽 연화문을 앙연(仰蓮)으로 꾸몄으며 그 위의화개석도 8각의 형태로 각의 너비가 화창이 있는 곳에 화창이 있는 곳보다 넓게 꾸미고 있으며, 특히 화창의 선에는 문틀형태가 있고, 문틀형태를 고정하였던 못구멍이 남아 있다. 옥개(屋蓋)의 형태는 8모지붕의 형태인데 아래 부분에는 넓은 괴임의 형태를 얕게 조출하고 있으며, 처마의 주연에는 돌대가 새겨져 있다. 또한 8각의 전각(轉角)은 반전이 뚜렷하게 나타나면서 낙수면의 합각이 매우 뚜렷하다. 이 석등은 전체적으로 균형이 있고 짜임새가 돋보이면서 소박, 단아한 느낌을 준다. 이 석등은 1971년에 수리가 이루어졌는데 동경모양의 청동판 2개가 지대석 아래에서 나왔다.

무량사 당간지주(유형문화재제57호)

무량사 천왕문 앞 동쪽에 있다. 우리나라에는 고대로부터 절의 문앞에 꽂는 기의 일종인 괘불인 탱을 탱간에 걸도록 되어 있는데, 이것이 항상 달아두는 것이 아니고 기도나 법회등 의식이 있을 때에만 사용하였다. 그래서 당간지주란 당간을 지지하는 2개의 기둥을 말한다.

당간에는 돌, 쇠, 나무 등으로 만들었다. 이 당간지주는 화강암재로 기단을 2개의 판석으로 짜고 그 사이에 간대를 끼워 넣었다. 간대 양쪽에는 45cm쯤 사이를 띄워 높이 270cm의 지주를 세웠다. 간대 중앙에는 당간을 받는 기둥자리를 파고 그 주위에 원좌를 도드라지게 나타냈다. 이 기단부의 규모는 1.07m×1.78m이다. 지주는 단면 직사각형으로 위 모서리를 4분원으로 둥글게 마감하였다. 앞과 뒷면의 가장자리는 양각의 띠가 돌려져 있고, 옆면 가운데에는 세로로 돌대(突臺)를 세겼다. 당간을 고정시키는 구멍은 방형으로 상하 2개가 뚫려 있다. 지주나 기단부에는 아무런 장식이 없는 소박, 단아한 당간으로 고려시대 초기의 작품으로 추정된다.

무량사극락전(보물제356호)

아래층은 정면 5칸 측면 4칸이며, 상층은 정면 3칸 측면 2칸인 중층(2층)건물로 내부는 천장까지 공간을 구성한 특수한 건축양식을 보인다. 이 웅장한 극락전 내의 불단에는 아미타불을 본존불로 지장보살과 대세지보살 삼위의 좌불이 안치되어 있다. 이 삼존불의 높이는 7m이상으로 국내 토불좌상으로는 최대의 작품이며 조형수법도 높이 평가되고 있다.

무사석으로 쌓은 기단위에 남향하여 세운 2층집인데 밖으로는 2층이고 안으로는 통층이 되었다. 아래측 평면은 평주와 고주로 구성되고 2층은 9본의 고주와 1본의 평주로 짜여져 있다. 아래층의 평주 중 우주들은 평주보다 약 5푼의 비율로 비대해지고 5치정도의 귀솟음이 있는데 수평은 도리목에서 잡도록 되어 있다.

기둥은 4.85m나 되는 높은 것을 사용하였고, 앞면에는 모두 살문을 달았고, 좌우 측면에는 앞 한칸과 후면 중앙칸에 따로 문짝을 달고 나머지는 모두 회벽을 쳤다. 내부는 바닥에 우물마루를 깔고 주위 4면에 1칸통의 외둘레 칸을 두고 그 안쪽에 3칸×2칸의 평면을 구획하여 고주를 돌려 세웠다.불단은 이 중앙부분의 뒤쪽 절반을 차지하여 크게 만들고, 그 위에 아미타불(높이 5.46m, 가슴둘레 7.27m)을 주존으로 하고, 좌측에 관음보살(높이 4.85m, 가슴둘레 5.46m), 우측에 대세지보살(높이 4.85m, 가슴 둘레 5.46m)의 삼존을 토불로 봉안하였다. 우리나라 불교사우너의 토불로는 규모가 큰 존상이다. 1,2층의 기둥위로는 창방과 평주를 짜올리고 그 위에 내외 3층목의 포작을 짜넣었는데 2층의 안쪽은 4출목의 7포작으로 되었다.

2층의 평주는 1층의 대량 윗몸에 안초각양식의 대공을 놓고 그 위에 놓았다. 최근에 대량을 보강하기 위하여 이층 평주 밑으로 별도의 6각기둥을 세웠고, 다른 한 쪽은 대량을 짜르고 고주를 밑으로부터 쭉 뽑아올려 다른 고주처럼 만들었는데 창건당시에는 전혀 없었던 것이다. 대량의 위 멍에창방 아래로 1층 퇴간의 사천장이 있고 멍에창방 위로는 중방과 토벽을 겹쳐 짜올렸으며 2층 창방 밑으로는 교창을 내어 실내가 밝도록 하였다.

2층 충량보는 용의 형상을 만들었고 충량보와 천정이 맞붙은 부분에는 소로를 받친 첨차가 있는 공포 양식물을 끼었다. 2층 보의 첨정 접속부분도 이와 같은 형식으로 되어 있다. 무량사 약지에 의하면 1679년 중수가 있었고 1931년에는 동초화상이 대소세철로 서로 끊어 매달도록 보강공사를 시행하였다고 하는데 건물의 양식은 조선 중기적인 수법이 대부분이다. 무량사는 임진왜란때 불타고, 인조때 재건되었는데 절에는 인조 14년(서기 1636년)에 주조된 범종과 불화가 전하여 진다. 이 극락전을 개축하고 삼존불을 개금하는 불사시 아미타불의 복장유물이 발견되었는데 연기지(綠記誌)를 비롯한 불경등이 있었다. 연기지는 숭정 16년(서기 1643년)의 연대기명이 있어 불상의 조성연대를 알 수 있는 단서가 되었다.

무량사 입구

무량사 입구를 지나 첫번째 들어가는 천왕문이다.

본당인 무량사 극락전 모습

극락전 앞에 보물제185호인 무량사5층석탑이 있다

극락전 앞에 큰 느티나무가 있다

스님들이 거주하고 있는 건물 앞 강아지

무량사5층석탑(보물제185호)

무량사 안내도

더 자세한 내용을 보시려면 아래를 클릭 하세요. Korea Temple

충남 부여군 외산면 만수리 만수산에 있는 절이며 주변에 무진암,태조암,등이 있다.

대한불교조계종 제6교구 본사인 마곡사(麻谷寺)의 말사이다. 옛 문헌에는 홍산(鴻山) 무량사라 기록되어 있으나 현재 무량사가 위치한 지역이 행정구역으로 부여군 외산면(外山面)에 해당되어 외산 무량사라 불리고 있다. 절에 대한 연혁은 자세히 알 수 없으나 신라시대에 범일국사(梵日國師)가 창건한 것으로 전해지고 있으며 조선 세조 때 生六臣의 한사람인 매월당(梅月堂)김시습이 세상을 피해 은둔생활을 하다가 죽은 곳으로 유명하다. 고려 초기에 개창되었지만 임진왜란 때 병화에 의해 사찰 전체가 불타버린 뒤 조선 인조 때에 중건되어 오늘에 이르고 있다.

이 밖에도 경내에는 보물 제185호로 지정된 5층석탑(고려), 보물 제233호인 석등(통일신라), 지방문화재인 당간지주(幢竿支柱), 김시습 부도(金時習浮屠) 등이 있다..

무량사 극락전 보물 제356호

무량사에 있는 조선 중기의 목조건물. 보물 제356호. 2층 건물처럼 보이나 내부는 위아래층이 구분되지 않고 통층(通層)으로 되어 있다. 1층은 앞면 5칸, 옆면 4칸이며 2층은 앞면 3칸, 옆면 2칸으로 되어 있다. 특히 2층의 각 기둥 사이에는 원래 빛이 들어오는 광창(光窓)이 있었다고 한다. 지금은 한창 복원공사 중이라 제대로 볼 수 없었다. 아래층의 정면에는 가운데 칸부터 4짝·2짝·1짝의 살문을 달았으며 좌우 옆면의 앞쪽 1칸과 뒷면 가운데 칸에도 각각 문짝을 달아 출입할 수 있도록 만들었다. 공포는 기둥 위와 기둥 사이의 평방 위에 짜얹은 다포식으로, 아래층은 내외3출목(內外三出目)인 데 반해 위층은 내외4출목(內外四出目)으로 약간의 변화를 주었다. 내부의 바닥에는 마루를 깔았으며 주위 4곳에 1칸 너비의 바깥둘레 칸을 설정하고 그 안에 3×2칸의 평면을 구획한 후 높은기둥[高柱]을 둘러 세웠다.그 가운데에 불단을 만들고 불단 위에 소조아미타삼존불상을 안치했다. 천장은 종보[宗樑] 위에 우물천장을 만들고 그 아래의 대들보로부터 옆기둥에 걸쳐 충량(衝樑)을 설치했는데 그 끝을 용머리로 장식했다.이 극락전은 공포 맨 위에 있는 쇠서의 형태가 초화형(草花形)으로 장식되어 있는 점이나 내부의 살미첨차가 모두 연결되어 운궁(雲宮) 모양을 하고 있는 점 등에서 조선 중기의 건축양식을 잘 반영하고 있다.

무량사소조아미타삼존불상

무량사 극락전에 봉안되어 있는 조선 초기의 소조불좌상. 1633년 작. 높이 본존불상 540cm, 협시보살상 480cm. 중앙의 아미타불은 나발로 표현된 머리 위에 반타원형의 중앙계주와 원통형의 정상계주로 각각 장식되어 있다. 얼굴은 네모난 편으로 눈·코·입 등이 조그맣게 표현되었고 좁은 어깨는 움츠리고 있어 전체적으로 위축된 듯한 느낌을 준다. 통견의 법의는 U자형의 옷주름이 좌우대칭으로 힘없이 늘어져 도식화되어 있으며 가슴 위로는 군의를 묶은 띠매듭이 보인다. 오른손은 어깨 위로 들고 왼손은 다리에 올려놓았는데 각각 엄지와 가운뎃손가락을 맞대고 있다. 협시보살인 관음보살과 대세지보살상은 각기 머리에 화불(化佛)과 정병(淨甁)이 새겨진 보관을 쓰고 가슴에는 3줄로 늘어진 목걸이 장식을 하고 있다. 본존불과 마찬가지로 통견의 법의에 아미타구품인(阿彌陀九品印)의 손 모양을 취하고 있다. 이 삼존불상은 본존인 아미타불의 복장품에서 나온 발원문에 의해 1633년(인조 11)에 만들어졌음을 알 수 있으며 세부표현에서도 조선 초기 불상의 특징을 잘 보여주고 있다.

극락전=무량수전

불교에서 무량(無量)이란 말은 셀 수 없는 무한정이란 의미이다. 현세에서 선한 삶을 내세에서 보답해 주는 곳, 무엇하나 부족한 것이 없고 목숨, 지혜 등이 무한정으로 이어지는 세상 즉 아미타불이 제도하는 극락세계를 말한다. 그래서 아미타불을 모신 불전을 '극락전' '무량수전' 또는 '무량전'이라 이름한다. 무량사는 절 이름대로 극락세계를 제도하시는 아미타불을 모시는 극락전이 중심인 사찰이다.

무진암, 김시습부도는 이곳에 있다.

무량사 김시습부도 [無量寺金時習浮屠]

충청남도 부여군 외산면(外山面) 만수리 소재 무량사에 있는 부도.

충남유형문화재 제25호. 지정연도 1973년 12월 24일

시대는 조선시대 알려졌으며, 높이 2.84m이다.

부도는 무량사에서 소유 및 관리하고 있다. 위치는 무량사 입구쪽 무진암에 있다. 조선시대 전기의 학자 매월당 김시습(金時習)의 사리(舍利)가 안치된 묘탑이다. 화강암으로 이루어져 있으며 전체 높이가 2.84m인데 서로 크기가 다른 8각의 이중 지대석(地帶石) 위에 놓여 있다.

대석(臺石)은 8개 잎이 달린 복련(覆蓮)의 하대석(下臺石)과 여의보주(如意寶珠)를 희롱하는 2마리의 용상(龍像)이 양각(陽刻)된 중대석(中臺石), 8개 잎의 앙련(仰蓮)이 새겨진 상대석(上臺石)을 갖추고 있다. 또한 그 위에는 아무런 문양도 장식도 되어 있지 않은 8각 탑신(塔身)이 올려져 있다.

탑신 위에는 연화관(蓮華冠)이 조각된 옥개석(屋蓋石)이 얹혀 있는데, 낙수면(落水面)의 합각(合角)이 뚜렷하며 반전(反轉)이 현저한 8귀에는 귀꽃이 새겨져 있다. 연화관 위에는 연주문(聯珠紋)을 돌린 복발(覆鉢)과 8각 보개(寶蓋), 3단의 보륜(寶輪), 그리고 연꽃으로 받쳐진 여의보주가 올려져 있다.

이 부도는 조선시대 양식으로는 조각 기법이 매우 화려하고 우수하다. 부도의 면은 전체적으로 풍화작용의 영향이 있고, 지의류(地衣類) 때문에 암적색으로 변색되어 조직이 박리되는 부분도 있다.

생육신(生六臣) 중의 한 사람인 김시습은 세조가 단종을 폐위하고 왕이 되자 21세 때에 불가(佛家)에 귀의, 만년을 이 무량사에서 보내고 입적(入寂)하였다. 절에는 그의 자화상이 보존되어 있다. 일제강점기에는 폭풍우로 나무가 쓰러지면서 부도가 넘어지는 바람에 그 밑에서 사리 한 점이 발견되었는데, 현재 국립부여박물관에 보관되어 있다.

'세계 여행 > [Korea]' 카테고리의 다른 글

| 다시보는 김연아선수 피겨의 여왕 여자 그랑프리 세계신기록 (0) | 2010.12.20 |

|---|---|

| 외산면 만수리 무량사에 있는 김시습 부도 (0) | 2010.12.08 |

| [스크랩] 옛날초가집 (신토불이,고향,시골정취,초가집) (0) | 2010.11.17 |

| [스크랩] 함평국화전시장 (0) | 2010.11.17 |

| [스크랩] 제주도한라산 철쭉 (0) | 2010.11.17 |